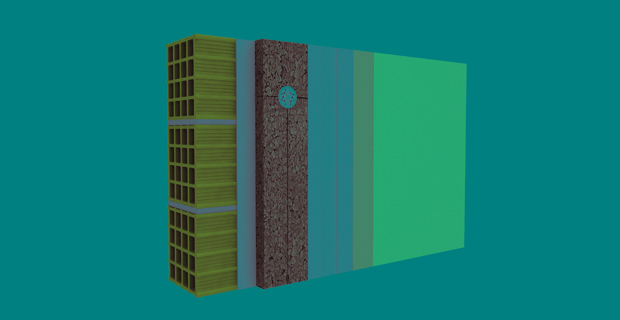

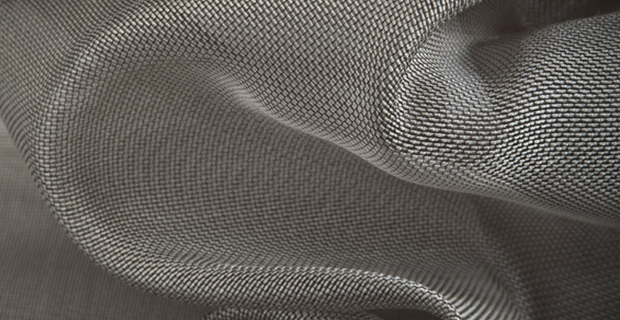

Un tessuto è un manufatto a superficie piana, sottile e flessibile ed è il risultato finale delle diverse combinazioni di materie prime (fibre tessili naturali, artificiali o sintetiche) e armature (Tela, Panama, Saia, Batavia, Raso ). I principali tipi di tessuto sono: Batista, Bisso, Broccatello, Broccato classico, Chintz, Cretonne, Damasco, Damascato, Floccato, Denim, Drill, Fiandra, Gabardine, Garza, Gobelin, Goffrato, Lampasso, Madras, Moirè, Metelassè.

{loadposition google1}

In generale, le principali sostanze chimiche problematiche per la salute nell'industria tessile sono: carrier alogenati, coloranti azoici (che possono liberare ammine aromatiche cancerogene) e allergenici, candeggianti ottici, agenti di finissaggio, idrorepellenti, antimacchia, ritardanti di fiamma (tra questi i migliori sono i sali di boro che sono innocui per l'uomo e problematici solo in fase di smaltimento), antimicrobici, ammorbidenti, formaldeide, metalli pesanti, antiparassitari, pentacloro e tetraclorofenoli. Questi ultimi, conosciuti come pcp e tcp, hanno proprietà antibatteriche e antimuffa nei trattamenti di fibre naturali o per protezione di manufatti tessili durante il magazzinaggio ed il trasporto. Essi sono vietati o soggetti a limiti molto restrittivi, andrebbero sostituiti con prodotti simili ma non tossici; pericoli provengono dai prodotti provenienti da paesi extraeuropei, in cui non sono vietate queste sostanze, o da materiali tessili riciclati. Per difenderci, dobbiamo leggere attentamente l'etichetta, diffidare dai prodotti che ne sono sprovvisti, lavare e ventilare i tessuti prima di utilizzarli eliminando così alcune delle sostanze chimiche presenti (se lavandoli perdono colore, rilavarli fino a che si stabilizzano). Va anche detto che molte di queste sostanze sono pericolose soprattutto in fase di lavorazione e di fronte al prodotto finito il rischio di tossicità o allergia dipende dalla predisposizione della singola persona e dalla facilità di cessione.

Per valutare un tessuto dal punto di vista eco-bio, bisogna anche andare ad esaminare le materie prime utilizzate.

-

Fibre tessili naturali: le fibre naturali possono essere animali (lana, seta, peli diversi, bisso), vegetali (cotone, lino, canapa, juta, cocco, paglia, ramiè, sisal, ginestra, ibisco, manila, bamboo, kapok)e minerali (amianto, lana di vetro, fili metallici).

- Tecnofibre: racchiudono fibre tessili artificiali, se prodotte a partire da polimeri organici di origine naturale (cellulosiche come rayon, modal, cupro, acetato, triacetato, Lyocell, gomma o caucciù, viscosa; proteiche come merinova, vicara, ardil), fibre tessili sintetiche, se prodotte da polimeri di sintesi (acrilico, modacrilico, poliammide, poliestere, polipropilene, polietilene, clorovinile, poliuretano, teflon, aramidiche) e fibre tessili inorganiche, se prodotte da minerali o sostanze inorganiche (vetro tessile, fibra di carbonio, basalto,metalliche, metallizzate).

LE FIBRE NATURALI

Lana di pecora

![tessuti-arredamento-c]()

Materia prima rinnovabile e riciclabile con un bassissimo bilancio energetico, la lana di pecora presenta alta igroscopicità e traspirabilità. Si presenta come materiale morbido, caldo e difficilmente sgualcibile. Può essere filata con il processo cardato o pettinato (più fine e costoso del primo). La qualità della fibra (lunghezza, finezza, elasticità) dipende dalla razza e dalla provenienza della pecora, nonché dal periodo in cui viene tosata. La lana deve essere trattata con insetticidi. È possibile l'uso di sali e prodotti antitarme a base di urea e sali di boro per incrementare la resistenza al fuoco che in genere è di classe 2. L'uso di sostanze antitarma a base di cloro può dare dei problemi in caso di incendio ed in fase di smaltimento. Esiste inoltre la possibilità di allergie sia durante la lavorazione che con l'utilizzo del prodotto finito. Il costo ambientale in termini di trasporto è alto dal momento che la maggior produzione di lana vergine si trova in Nuova Zelanda. Il costo di lavorazione è modesto ma l'offerta mondiale di lana supera la domanda, quindi il sovrappiù viene incendiato o interrato come concime. Questa fibra, oltre che come coibente naturale, può essere utilizzata negli interni, spesso in abbinamento ad altri materiali sintetici, per coperte, divani, cuscini, tende, tappeti, moquette. Quest'ultima è poco consigliabile dal punto di vista biocompatibile dal momento che raccoglie molta polvere ed è difficilmente pulibile, contribuendo così ad incrementare l'inquinamento indoor.

Seta

![tessuti-arredamento-d]()

Fibra proteica di origine animale che dà luogo a tessuti pregiati, lucenti, morbidi. La seta è ideale per tende, cuscini, sofà, rivestimenti di pareti. Si tratta di un materiale robusto ed elastico, nonostante l'apparente delicatezza. Per valutarne la qualità dobbiamo studiarne la composizione dal momento che spesso viene mischiata a lana o a fibre sintetiche per migliorarne la resistenza. Altre caratteristiche sono rappresentate dal minimo spessore, che le conferisce leggerezza e comodità, dalla resistenza alle deformazioni e dalla qualità di buon isolante (caldo d'inverno e fresco d'estate). Non resiste alla luce solare e si macchia con il sudore. È anallergica. Nel campo dell'arredamento, esistono vari tipi di questo materiale:

- Seta Cotta (o Sgommata) significa che ha subito un profondo lavaggio con acqua calda per eliminare una sostanza chiamata sericina, divenendo maggiormente lucente, flessibile e morbida rispetto alla seta cruda.

- Seta Bourette: deriva dagli scarti della lavorazione di pettinatura delle fibre più lunghe ed ha un aspetto opaco, filato grosso e irregolare.

- Seta Shappe: si produce con i bozzoli danneggiati ed è ottenuta dalla lavorazione dei cascami più lunghi. Finitura opaca e morbida consistenza.

- Seta Tratta: prodotto bianco opaco, ruvido. Presenta difficoltà nell'ottenere colori uniti.

- Seta Tussah: è un tessuto selvatico, ottenuto con un filato grezzo struttura irregolare. È di colore marrone ma può subire un processo di sbiancamento fino al colore ecrù o crema. Questo tipo di seta è più spesso e meno lucente ed i colori producono un effetto frammentato.

- Seta Shantung: originariamente era un tessuto rarissimo di seta selvaggia (tussah) derivante dalla bava doppia, prodotta da due bachi che formano il bozzolo insieme. Dall'aspetto rustico, pesante, opaco, ruvido, fiammato e irregolare. Colore unito, spesso in tonalità sgargianti. Oggi con questo nome si indicano tessuti di peso vario in seta, cotone o altre fibre (anche sintetiche) che ne riproducono artificialmente l'aspetto rustico con filati che inglobano cascami per imitare la fiammatura e la bottonatura.

Cotone

![tessuti-arredamento-e]()

si tratta di una fibra naturale vegetale che viene ricavata dal fiocco di fibre che emergono dalle capsule del fiore quando giungono a maturazione. Composto per il 95% di cellulosa, è difficilmente attaccabile da insetti, è leggero, morbido ed assorbente. La fibra di cotone, meno robusta del lino, non si usura ma si strappa; è poco elastica e pertanto si sgualcisce. I lavaggi frequenti e l'esposizione al sole tendono a scolorire i tessuti di cotone. Si tratta di un tessuto generalmente anallergico e non presenta sostanziali problemi per la salute. Si può escludere l'inquinamento in fase di utilizzo. La coltivazione di cotone assorbe il 20% del consumo mondiale di prodotti chimici per l'agricoltura. Il riciclaggio è senza dubbio possibile. Dal momento che brucia facilmente, spesso per aumentare le sue caratteristiche di resistenza al fuoco viene trattato con sostanze ignifughe come borace. Questo rende problematici il compostaggio e lo smaltimento in discarica. Il cotone viene utilizzato per la biancheria da casa ma anche per divani e tendaggi, spesso si trova in abbinamento ad altri tessuti per migliorarne elasticità e resistenza. A livello biocompatibile bisognerebbe fare attenzione ai materiali riportati sull'etichetta e privilegiare i prodotti con la più bassa percentuale di tecnofibre, meglio se al 100% naturali. I principali produttori di cotone nel mondo sono: Cina, America, India, Pakista, Uzbekistan. Il cotone biologico, ancora molto caro, viene ricavato da piante coltivate senza l'uso di pesticidi e le tinte utilizzate sono ricavate da prodotti vegetali al 100%.

Lino

![tessuti-arredamento-b]()

È una fibra naturale del regno vegetale che si ricava, attraverso la macerazione degli steli (grazie alla quale avviene la separazione delle fibre tessili dai residui legnosi e quindi la pettinatura che elimina le impurità), dalla pianta omonima; quest'ultima è una panta erbacea annua composta essenzialmente di cellulosa. Dai semi si ricava l'olio, con cui si preparano molte vernici ecologiche tramite cottura a 100°C e insufflaggio d'aria. I problemi per la salute non ci sono se non durante l'uso degli insetticidi sulle coltivazioni. Si tratta di un materiale rinnovabile e riciclabile. Il trasporto comporta dispendio energetico solo se il lino proviene da lontano, ma attualmente esiste una raccolta di cascami anche in Europa. Il lino presenta buone caratteristiche isolanti, non si deteriora e, attraverso il trattamento con sali di boro, aumenta la propria resistenza al fuoco. Inoltre, non provoca allergie, assorbe l'umidità e lascia traspirare la pelle: pertanto è indicato, in arredamento, per lenzuola, tovaglie, asciugamani e fazzoletti, nonché per divani e tendaggi, dove però è difficile trovarlo al 100%. Le fibre di lino infatti si mescolano spesso a cotone, lana, seta, viscosa e poliestere e questi filati di mischia permettono di ottenere molti tipi di tessuto. La combinazione di due fibre consente di avere una “mano” diversa, cioè una consistenza ed un aspetto diversi rispetto a quelli ottenuti con filati semplici. Molto resistente, soprattutto se bagnato, può essere lavato moltissime volte senza alterarsi, anzi diventa sempre più morbido. Ha bassissima elasticità, pertanto i tessuti in lino non si deformano. Molto utile in cucina usato come canovaccio in quanto, non essendo peloso, non lascia peli su piatti e bicchieri. Il lino di migliore qualità, sia per morbidezza che per resistenza, è quello biancastro.

Canapa

![tessuti-arredamento-f]()

Fibra tratta dal fusto della pianta omonima, risulta essere un ottimo prodotto dal punto di vista ecosostenibile e biocompatibile. Presenta notevoli caratteristiche di isolamento termico e acustico, risulta avere buona stabilità nel tempo e resistenza all'umidità e non viene attaccata da insetti. Fin da epoche preistoriche viene utilizzata per la realizzazione di tessuti (oltre che per vele, carta,corde). La canapa ha uno dei più alti tassi di crescita di tutta la zona temperata, la ricrescita è annua e la pianta è coltivabile per anni sullo stesso terreno ed è resistente agli infestanti. In fase di lavorazione non presenta particolari rischi per la salute e l'impatto sull'ecosistema è migliore rispetto a quello del cotone; inoltre, viene utilizzata l'intera pianta, evitando così sprechi. Spesso si trova combinata con fibre di poliestere. Il fabbisogno energetico complessivo è estremamente ridotto, il riciclaggio è sempre possibile ed il compostaggio solo per la canapa pura. Questo tessuto è inoltre molto resistente allo sporco, in grado di respingere il 95% dei raggi ultravioletti. Lo possiamo utilizzare per ambientazioni rustiche o etniche, ma anche molto moderne in ambienti domestici o negozi e temporary shop. Gli utilizzi spaziano da tende e tappeti fino a cesti e biancheria per la casa.

Cocco

![tessuti-arredamento-g]()

Si tratta di fibre altamente traspiranti, resistenti all'umidità e inattaccabili da muffe, insetti, batteri. La resistenza al fuoco è di solito aumentata passando da facilmente a normalmente infiammabile, come per le altre fibre naturali, grazie all'utilizzo di sali di boro. Il dispendio per il trasporto è elevato ma la catena di lavorazione è corta e la fibra di cocco è il sottoprodotto della lavorazione del frutto. Il riciclaggio è possibile. In arredamento si usa per stuoie e tappeti ma anche per divani, poltrone, tendaggi e rivestimenti.

Iuta

![tessuti-arredamento-h]()

Come per il lino e la canapa, la materia tessile per la produzione si ricava dal fusto della pianta. Il suo colore varia dal bianco al giallognolo al marrone. La lucentezza determina la sua qualità; le fibre migliori sono quelle più fini, lucenti e brillanti (dette fibre d'oro) e possono essere usate anche per fare un tessuto ad imitazione della seta. La Iuta è una fibra dura, pertanto i tessuti che ne derivano sono ruvidi e grossolani, resistenti ma meno del lino e della canapa. È altamente igroscopica e questo ne consente la miscelazione con altri elementi al fine di migliorarne alcune caratteristiche (aggiungendo ammoniaca, ad esempio, diviene soffice e simile alla lana). La iuta si può lavorare all'uncinetto da sola o mescolata con altri filati, per realizzare, in arredamento tessile, tende, tappeti e tovaglie.

![tessuti-arredamento-i]()

È un materiale al 100% biodegradabile e riciclabile. È la seconda fibra vegetale più importante dopo il cotone, in termini di utilizzo, consumo globale, produzione e disponibilità. Ha un elevato carico di rottura, una bassa estensibilità, e garantisce un'alta traspirazione del tessuto. Le varietà della iuta sono la Corchorus olitorius (riflessi dorati) e la Corchorus capsularis (riflessi argentei).La migliore area produttiva mondiale per la iuta è la pianura del Bengala. Questa fibra naturale, usata da sempre per la produzione di sacchi da imballaggio, di corde e per la tessitura di tappeti, è stata gradualmente sostituita dall'uso di tessuti sintetici. Usualmente, nell'arredamento (e anche nell'abbigliamento), le sue fibre sono miscelate con altre fibre tessili, come il nylon, la lana, il cotone, il polipropilene,il rayon, che ne migliorano alcune caratteristiche come l'aspetto estetico e la versatilità. Nel campo della tappezzeria, per la casa o per gli interni di auto, viene impiegato come struttura di supporto per il linoleum. Utile anche per recuperare vecchie poltrone o divani.

Ramiè

![tessuti-arredamento-l1]()

È una fibra vegetale usata da migliaia di anni nell'estremo oriente, ricavata da una pianta simile all'ortica. Il suo aspetto è bianco, fine e lucente. I cinesi la utilizzavano molto tempo prima che il cotone fosse introdotto in oriente. Alla fine del XX secolo si è diffuso l'utilizzo anche in Occidente, soprattutto mista al cotone; la limitata diffusione in Occidente è da imputare principalmente ai suoi costi di lavorazione. La fibra tessile è molto lunga, è morbida, lucente, uniforme, elastica e presenta una buona resistenza alla torsione. Le fibre grezze hanno un colore bianco grigio o verdastro, le digrezzate bianco sericeo. La ramia contiene circa il 60% di cellulosa, il resto sono sostanze gommose e incrostanti; dopo il trattamento di sgommatura, il contenuto di cellulosa può arrivare sino al 95%. Resiste all'attacco di vermi, batteri e muffe; è estremamente assorbente e facilmente smacchiabile; resiste a temperature molto elevate; non restringe. Di negativo, oltre a stropicciarsi facilmente, ha la scarsa elasticità, la ridotta resistenza all'abrasione, la rigidità e la fragilità. Come le altre fibre naturali, per acquistare maggiore resistenza, in genere viene mescolata ad altre fibre naturali o sintetiche (cotone, canapa, lana, seta, viscosa, acrilico). L'utilizzo del Ramiè si concentra soprattutto su fazzoletti, tovaglie, tovaglioli.

FIBRE ARTIFICIALI

Il Rayon, chiamato inizialmente “seta artificiale” o “seta del legno” è una fibra trasparente che si ottiene dalla cellulosa. Esso assorbe l'acqua, a differenza del nylon, il che contribuisce a rendere i tessuti più confortevoli.

Il modal, fibra ottenibile sia lucida che opaca, cerca di accostarsi alle caratteristiche del cotone relative alla mano morbida e alla stabilità dimensionale. Ha una buona resistenza ai lavaggi.

Le fibre artificiali in generale non sono molto resistenti, si stropicciano facilmente, si possono restringere o allentare e necessitano perciò di trattamenti specifici. Inoltre presentano una certa facilità di tintura ma scoloriscono facilmente. Sono facilmente modellabili.

FIBRE SINTETICHE

Acrilico, poliestere, polietinene e le altre fibre sintetiche vengono mescolate con quelle naturali ottenendo tessuti morbidi, ingualcibili, molto resistenti e flessibili. A differenza di quelle artificiali non si restringono e non si stropicciano. Si ricavano quasi sempre tessuti che non hanno bisogno di essere stirati e si tingono bene. Non assorbono l'umidità e trattengono il calore del corpo, non sono indicate quindi per tessuti estivi: il sudore e il calore favoriscono l'assorbimento delle sostanze chimiche. Si possono creare prodotti dalle mille proprietà “apparenti”, in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di estetica e versatilità a discapito però degli aspetti biocompatibili.

Acrilico

Molto morbido e resistente ma poco elastico. Tra quelle sintetiche, l’acrilico è una fibra di qualità che non viene attaccata da tarme e muffe.

Poliestere

Prodotto leggero, ingualcibile e irrestringibile. Il poliestere si asciuga facilmente e non ha bisogno di stiratura. È una delle fibre più diffuse e sviluppate tecnologicamente. Nell'arredamento tessile lo troviamo soprattutto in tende (specialmente in quelle a pacchetto) e rivestimenti di mobili imbottiti. I tessuti di poliestere, grazie al basso coefficiente di assorbimento dei liquidi, non assorbono l'umidità, il che li rende impermeabili e resistenti allo sporco, ma non fanno respirare la pelle a causa della scarsa traspirabilità.

![tessuti-arredamento-m]()

Polietilene

È un prodotto del tutto idrorepellente ed è impiegato per la produzione di pettinati o per un utilizzo a fibra continua. Vengono aggiuni antiossidanti, pigmenti, antistatici, ritardanti di fiamma. Il processo di produzione è molto complesso ed energivoro. Si può riciclare e si deve smaltire attraverso incenerimento ad elevate temperature

TESSUTI INNOVATIVI

![tessuti-arredamento-n]()

Tra le tante novità ecologiche in termini di arredamento tessile, troviamo: fibre di banano, per biancheria da casa, letti e divani; fibre di ortica, per tappeti e rivestimenti interni; alghe, per asciugamani, tappeti e imbottiture; cheratina estratta da piume di pollo e gallina, per tessuti resistenti e leggeri; fibre di soia, per realizzare, ad esempio, coperte in cachemire vegetale e tessuti soffici, brillanti, resistenti, antibatterici, traspiranti ; tessuti in canna da zucchero e mais; caseina per tessuti morbidi, lavabili e biodegradabili, sughero, per prodotti durevoli e caldi.

Sono tanti i nuovi tessuti che cercano sempre più di raggiungere l'ecosostenibilità; a volte però si tratta di prodotti che rispettano l'ambiente ma non rispettano per forza la salute contrastando quindi l'aspetto biocompatibile. Ad esempio, bisogna fare attenzione quando ricicliamo un prodotto che originariamente era stato creato con materiali nocivi o creato prima che certe leggi venissero emanate, oppure quando ricicliamo un prodotto proveniente da un paese estero che non ha le nostre stesse norme. Le cose da sapere sono tante e spesso si deve scendere a compromessi se non si vuole impazzire tra le mille informazioni.

Altro suggerimento in tema di tessuti eco-bio è quello di scegliere tinture naturali derivanti da piante tintorie e di selezionare attentamente anche l'imbottitura di divani, cuscini e materassi.

Per progettazioni di interni ecosostenibili e biocompatibili, online o in loco, e assistenza nella scelta dei tessuti per l’arredamento potete contattarmi a info@chiarabellini.bio e visitare il mio sito: www.chiarabellini.bio (consulenze, progettazioni complete di disegni 2d e 3d, personal shopper, home relooking).

![tessuti-arredamento-o1]()